Das Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas im Jahre 2025*

Im März 2017 hat die Europäische Kommission ein weiteres „Weißbuch zur Zukunft Europas“ vorgelegt. Beschrieben werden soll dort „Die EU der 27 im Jahr 2015 – Überlegungen und Szenarien“. Es geht also um die längerfristige Zukunftsperspektive der Europäischen Union. Angesichts der Probleme in der EU, die sich auch als Krise charakterisieren lassen, erwartet man tiefschürfende Überlegungen, die Analyse von Entwicklungstrend und die Formulierung politischer Projekte. Weit gefehlt: Liest man das Weißbuch 2017 der EU-Kommission weiß man nicht, worüber man mehr erschüttert sein soll, über die Fantasielosigkeit gepaart mit Unkenntnis der Diskurse, oder über die Arroganz der Macht, die in der Ignoranz gegenüber den realen Problemen und möglichen Alternativen auch zum Ausdruck kommen könnte. Mit „there is no alternative“ lässt sich nicht mehr punkten und die Karre sitzt längst zu tief im Dreck, als dass man nicht ernsthaft über Alternativen und neue Wege nachdenken müsste. Die Strategieexperten der Kommission liefern nur alten Wein in alten Schläuchen.

I. Propaganda statt Geschichte

Die Strategieexperten versuchen, ihren fünf Szenarien zur Weiterentwicklung der EU eine Analyse der Ausgangs- und Problemlage zugrunde zu legen. So weit so richtig. Nur leider haben die Szenarien, die am Ende vorgestellt werden, nichts mit der Analyse zu tun. Werfen wir trotzdem einen Blick auf die Beschreibung der Ausgangslage. Die Strategieexperten erzählen uns die Erfolgsgeschichte der EU als gleichbleibendes Kontinuum. Nun muss man keine Historikerin sein, um zu erahnen, dass die Geschichte keineswegs so glatt verlaufen kann und so glatt verlaufen ist. Die Verschiebungen, Veränderungen und Diskontinuitäten, welche die nationale Geschichte seit den 1950er Jahren prägen, spiegeln sich in der Union. Sie entwickelte sich von einem Verein zur Überwachung der deutschen Montanindustrie über den Versuch, eine soziale Union einzurichten, zu einem neoliberalen Gebilde, das den antidemokratischen Vorstellungen von Hayek sehr nahe kommt. Dieser kritisierte den sozialen und demokratischen Kapitalismus, der sich nach dem Krieg in Europa und den USA entwickelt hatte, und sah in einem deregulierten Staatenbündnis die Alternative, weil ein solches nicht in der Lage sei, effektiv den Markt zu regulieren. Kurz: Der Verfassungskompromiss der Nachkriegsära wurde verschoben, von einer sozialstaatlichen zu einer marktradikalen Ordnung.

Dieser andere Blick auf die Geschichte der EU hat Konsequenzen. So nämlich kann beispielsweise die Kapitalverkehrsfreiheit in ihrer in den 1990er Jahren durchgesetzten radikalen Variante als Problem benannt werden, weil sie den Finanzcrash von 2007/2008 und die folgende Wirtschaftskrise einschließlich der Refinanzierungsprobleme in den südlichen Mitgliedsländern zumindest begünstigt, wenn nicht mitverursacht hat. Und die Festlegung auf eine radikal interpretierte Kapitalverkehrsfreiheit − eine Interpretation, die 1957 bei unwesentlich verändertem Vertragstext sicher nicht akzeptiert worden wäre − grenzt die Spielräume zu einer Reregulierung der Finanzmärkte erheblich ein. Die EU setzt weiter auf den Markt und auf Transparenz der Märkte, nicht auf Entflechtung der Finanzindustrie, Beschränkung der Spekulation und soziale Verantwortung des Bankensektors.

Die propagandistisch präsentierte Erfolgsgeschichte muss logischerweise zu dem Ergebnis führen, dass ein „Weiter so!“ oder ein unwesentlich modifiziertes „Weiter so!“ möglich ist. Entsprechende Szenarien präsentieren uns die Strategieexperten der Kommission. Sie ähneln sich wie ein Güllewagen dem anderen, hinten kommt der immer gleiche Mist raus. Im Brüsseler Raumschiff hat sich noch nicht herumgesprochen, dass es hausgemachte Fehlentwicklungen der Union sind, welche die soziale Spaltung der Gesellschaft vertiefen und damit die Voraussetzungen der Union untergraben, indem sie einem neuen Nationalismus den Boden bereiten. Dieser neue − meist neoliberale − Nationalismus untergräbt die Voraussetzungen der EU, weil er die Anerkennung des Anderen, die Gleichwertigkeit der anderen Nationen negiert und damit den politischen Liberalismus, der immerhin auch Teil des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft war, über Bord wirft. Ohne diesen kann die EU aber nicht funktionieren. In Brüssel sieht man andere Probleme und argumentiert auf dem Niveau des Feuilleton: Rette sich wer kann vor China, China, China!

II. Problemanalyse, der Blickwinkel imperialer Konkurrenz

1. Projekt Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Die Analyse der Probleme der EU liegt meilenweit daneben. Der Blickwinkel der Strategieexperten ist nicht der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft oder etwa das Leben der Menschen in der EU. Sie argumentieren geopolitisch imperial und meinen, dass sei politischer Realismus – nur ist dieser Realismus gescheitert und schlecht für die Bürgerinnen der EU. Das Hauptproblem der Strategieexperten ist der mögliche Verlust wirtschaftlicher, politischer und militärischer Bedeutung der EU. Sie richten sich ein in einer Welt imperialer Konkurrenz und müssen so Rezepte entwickeln, um gegen die alten kapitalistischen Zentren, USA und Japan, ebenso zu bestehen wie gegen China und den Rest der BRICS. Wie geht das? Die Fantasielosigkeit der Chefstrategen scheint keine Grenze zu kennen. Man muss die anderen niederkonkurrieren. Die ideologischen Wirkungen von 30 Jahren neoliberalem Einheitsbrei lassen sich nicht besser veranschaulichen. Es gehe darum, die „Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken“, es gehe darum, „innovative Lösungen auf die einheimischen und auf die internationalen Märkte zu bringen“ und natürlich gehe es darum, „das Wachstum anzukurbeln“ – eben die bekannten, abgeschmackten Phrasen. Man muss besser sein, höher, schneller und weiter − der Wahnsinn wird fortgesetzt.

Die Umwelt kommt in den Analysen folgerichtig nur am Rande vor. Dabei wird als Problem explizit nur der Klimawandel genannt, gegen den die Dekarbonisierung helfen soll − um schöne Worte sind sie nie verlegen. Ansonsten gibt es keinen Widerspruch einer lebenswerten natürlichen Umwelt zum Immer-Mehr, Schneller, Größer, Weiter. Akademischer formuliert: Der Konflikt zwischen ökonomischem Wachstum, das im Zweifel mit höherem Ressourcenverbrauch verbunden ist, und einer lebenswerten, intakten natürlichen Umwelt existiert für die Strategieexperten nicht bzw. wird − wie selbstverständlich − aufgelöst zugunsten des wirtschaftlichen Wachstums. Ansonsten verbleiben sie bei Beschwichtigungsphrasen und Eigenlob nach dem Motto „Wir sind doch eh die besten.“ Dabei ist den Strategen offenbar nicht aufgefallen, dass sich das Klima nicht an die Beschlüsse von Paris hält, wenn nichts oder das Falsche getan wird. Und es wird das Falsche getan: Das Emissionshandelssystem ist grandios gescheitert, bleibt aber mit Blick auf die Großindustrie weiter das zentrale Mittel zu CO2-Reduktion.

2. Projekt Militarisierung

Die Stärkung der europäischen Wirtschaftskraft auf Kosten und in Konkurrenz mit anderen Mächten, das bemerken die Strategieexperten wohl auch, führt möglicherweise zu Konflikten mit anderen Mächten, d.h. zur bekannten imperialen Konkurrenz, die im Zweifel auch militärisch ausgetragen wird. Die Lösung liegt − angesichts des sonstigen Niveaus in diesem Papier − nahe: Aufrüstung, die natürlich im orwellschen „Neusprech“, der ubiquitären, sprachlichen Weißwäscherei als Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verteidigung (gegen wen eigentlich?) bezeichnet wird. Eine neue Form der europäischen Aufrüstung kommt in allen Szenarien vor. Im Szenario 5 wagen sie sich am weitesten vor und erklären: Es soll „eine Europäische Verteidigungsunion geschaffen“ werden. Die imperiale wirtschaftliche Konkurrenz wird durch die militärische Konkurrenz ergänzt. „Verteidigt“ werden sollen natürlich nicht die Außengrenzen der EU gegen militärische Invasion, verteidigt werden europäische Interessen am Hindukusch und sonstigen strategisch relevanten Gebieten. Nun muss man wieder kein Historiker sein, um die vernichtenden Konsequenzen eines solchen Ansatzes abzusehen. Es reicht ein Blick in die Militäreinsätze der USA und europäischer Staaten in der jüngeren Geschichte. Die lassen sich schlicht nicht mehr als Erfolgsgeschichte verkaufen: Der Nahe und Mittlere Osten versinkt in Chaos und Gewalt, woran die Militärinterventionen des Westens – angefangen von der Unterstützung der Mudschaheddin gegen die UdSSR in Afghanistan über die Geschichte Iraks bis zur Destabilisierung Syriens − offensichtlich nicht unschuldig sind. Welche Option soll also die neue, vertiefte Zusammenarbeit bei der Rüstung schaffen? Selbst in der Logik der imperialen Konkurrenz ist die Strategie des militärischen „Eingreifens“ – um es wieder weißgewaschen auszudrücken − gescheitert. Die gemeinsame Verteidigung scheint dennoch das zentrale Projekt der EU zu werden, das Projekt, das die sonstigen Widersprüche innerhalb der EU überdecken soll.

3. Projekt Freihandel und Abschottung

Es gibt zwei weitere Projekte, die den Strategieexperten am Herzen liegen, nämlich: Stopp der Einwanderung in die EU und der Abschluss „fortschrittlicher Handelsabkommen“. Die drei Punkte hängen offenbar zusammen. Die Politik des Freihandels ist immer eine Politik der handelspolitisch stärkeren Nationen gewesen und ist es auch heute. Der Abschluss von bilateralen Freihandelsabkommen ist die Antwort auf das Scheitern der WTO, genauer: die Formulierung gemeinsamer Interessen durch den globalen Süden innerhalb der WTO. Nun drängt man den „Partnern“ die Handelspolitik in asymmetrischen, bilateralen Verhandlungen auf, eine Politik, die zwischen den Blöcken des Nordens und des Südens innerhalb der WTO nicht auszuhandeln war. Das Ergebnis hat sich inzwischen herumgesprochen: Afrika ist abgehängt und eine Annäherung an die entwicklungspolitischen Milleniumsziele, die eine Reduzierung des Trinkwassermangels, des Hungers und des Analphabetismus proklamierten, ist nur geglückt, weil in China der Wohlstand ernorm gewachsen ist. Folge dieser Weltwirtschaftsordnung sind militärische Konflikte und Migration. Die Strategieexperten interessiert die viel zitierte Beseitigung der Fluchtursachen nicht die Bohne, sie sind ja auf die Freihandelspolitik verpflichtet. Man fühlt es geradezu, dass die Entscheidungen des EuGH und des BVerfG, die eine gemeinschaftliche Kompetenz von EU und Mitgliedstaaten für den Abschluss von Handelsabkommen angenommen haben, die Kommission wurmt. „Jetzt erst recht!“ scheint ihr Motto und man fügt dem Handelsabkommen das euphemistische Adjektiv „fortschrittlich“ hinzu, ohne zu erklären, worin denn der Fortschritt bestehen könnte. Jedenfalls nicht in einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Weil die nicht auf dem Programm steht, braucht man eben Aufrüstung und Flüchtlingsabwehr durch eine bessere europäische Abschottung. Diese drei Kernziele kommen in allen Szenarien vor, außer in Szenario 2, dem Rückbau der EU und der Beschränkung auf einen gemeinsamen Markt, das aber eher als Negativ-Szenario formuliert wurde denn als avisierter Entwicklungsweg.

4. Am Rande: Die Menschen in der EU

Am Rande kommen auch mal die Menschen, also die Unionsbürger vor. Da kommen dann Erkenntnisse zum Vorschein wie diese: „Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg besteht die Gefahr, dass es der heutigen Jugend schlechter gehen wird als ihren Eltern“ (S. 9). Oder: „Im Laufe von nur einer Generation ist die durchschnittliche Anzahl der Stellen, die ein europäischer Arbeitnehmer in seinem Arbeitsleben antritt, von einem Job fürs Leben auf über zehn angestiegen“ (S. 10). Einmal kommt sogar das Wort „Ungleichheit“ in dem Strategie-Papier vor: „Europa kann es sich nicht leisten, die am besten ausgebildete Altersgruppe, die es je hatte, zu verlieren und zuzulassen, dass Ungleichheit ihre Zukunftsaussichten ruiniert“ (S. 9). Wo liegen denn die Ursachen für diese noch recht freundlich formulierten Befunde? Die Strategieexperten schweigen sich dazu aus. Wie ist dem abzuhelfen? Die Antwort ist bekannt: Wachstum, Wachstum, Wachstum! Als ob es in den letzten Jahrzehnten kein Wachstum gegeben hätte, der es hätte verhindern können, dass es der heutigen Jugend schlechter geht als ihren Eltern. Es ist eben auch eine Frage der Verteilung und der gesellschaftlichen Ungleichheit, aber die wird durch das neoliberale Wirtschaftsmodell bekanntlich befördert und nicht reduziert. Und was ist mit dem häufigen Job-Wechsel? Die Feststellung bleibt ohne Wertung und jede Konsequenz im Raume stehen. Offenbar hat einer der etwas sensibleren Verfasser des Papiers ein Problem der Menschen in das Papier reinschmuggeln können, nämlich die Unsicherheit in den Lebensperspektiven, verbunden mit wachsendem Stress im Berufsleben. Man hätte konsequenterweise bessere Schutzrechte für Arbeiterinnen einfordern müssen. Stattdessen jubelt die herrschende Meinung in Brüssel, weil Macron versprochen hat, endlich die Arbeitsmärkte in Frankreich zu „flexibilisieren“, also Kündigungsschutz abzubauen, was bekanntlich dazu beiträgt, dass Jobs häufiger gewechselt werden müssen und die Zahl der und Distanz für die Pendler wächst − Klimaschutz geht anders. Die Entfremdung der Unionsbürger von der Union wird durchaus registriert und beklagt. Diese Entfremdung ist ein Ergebnis der europäischen Wirtschaftsordnung und der neoliberalen Politik. Fehleranalyse und -korrekturen sind den Strategieexperten der Kommission jedoch fremd. Die Menschen kommen eben nur am Rande, als Bewerk der Wirtschaft vor.

III. Wirkliche Probleme der EU

Erschreckend ist, wie wenig die Chefstrategen der Kommission die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion zum Desaster der EU verfolgen oder wie arrogant sie diese Diskussion ignorieren. Dort wird ein völlig anderes Bild von den Problemen der EU entworfen. Hier sind einige Problemlagen zu nennen.

1. Einheitliche Währung bei uneinheitlichen, nationalen Wirtschaftsräumen

An erster Stelle steht in der Wahrnehmung das alte Problem, das vor Abschluss des Maastrichter Vertrages debattiert wurde, dann bei der Einführung der Währungsunion schlicht vergessen wurde oder in den Hintergrund rückte, aber eine Renaissance mit der Finanzkrise 2008 erlebte. Dahinter steht die Frage: Kann eine Währungsunion in einem differenzierten oder disparaten Wirtschaftsraum mit nationaler Rechnungslegung funktionieren? Die Erfahrungen mit den Refinanzierungsschwierigkeiten der Südländer nach der Finanzkrise und die Daten zu den Gewinnern und Verlierern der einheitlichen Währung lassen darauf schließen, dass eine einheitliche Währung auch einen integrierten Wirtschaftsraum braucht. Besteht der nicht, wachsen die starken Volkswirtschaften zu Lasten der schwächeren weiter und es nehmen die sozialen Disparitäten zu, weil den schwächeren Volkswirtschaften nur die sog. innere Abwertung bleibt, also Lohnkürzungen und Sozialabbau. Die EU hat vorrangig das Haushaltsdefizit der Staaten im Auge und handelt so, als sei dies die einzige Stellschraube und das zentrale Kriterium, das zu beachten ist, um die Einheitswährung stabil zu halten. Der Leistungsbilanz- und Handelsüberschuss einzelner Staaten, insbesondere der BRD, wird im „six-pack“, einem Gesetzespaket der EU, zwar als Problem angesprochen, aber die Ungleichgewichte bleiben folgenlos. Im Bericht der fünf Präsidenten, auf den das Weißbuch verweist, wird eine zentrale Kontrolle der nationalen Haushalte gefordert. Den Weg in diese Richtung beschritten hat der Fiskalpakt, der sich allerdings offenbar selbst erledigt hat, weil er völlig unrealistisch war. Die zentrale Kontrolle der nationalen Haushalte wäre eine Beschränkung des Budgetrechts der Mitgliedstaaten, das weit über die Zentralisierung in Bundesstaaten hinausgeht. Es wäre eine Entmachtung der nationalen Parlamente und damit eine weitere Form der Entdemokratisierung.

Die zentralisierte Überwachung der Haushalte hält an der dem Süden verordneten Austeritätspolitik fest, die erstens gescheitert ist und zweitens zu sozialen Verwerfungen geführt hat, die nicht akzeptabel sind. Das neoliberale Dogma negiert die Realität schlicht und wurde im Fall Griechenlands unterstützt von Machtstrategen, die offen antidemokratisch agierten, um die sozialistische Regierung in Griechenland zu desavouieren. Die Strategieexperten der Kommission schließen bei den möglichen Perspektiven aus, dass sich die EU zu einer solidarischen Gemeinschaft entwickeln könnte, in der die Probleme, die bei einer einheitlichen Währung in unterschiedlich starken Wirtschaftsräumen entstehen, durch Ausgleichmechanismen wie Transferzahlungen oder dem von den Gewerkschaften vorgeschlagenen „Marshall-Plan“ für den Süden, reduziert werden. Nicht einmal Eurobonds werden in einem der vorgeschlagenen Szenarien erwähnt. Ignoranter kann man an den intensiven Diskussionen um Perspektiven für die EU nicht vorbeischauen.

2. Spaltung in Nordwest-, Ost- und Südländer

Die Einheitswährung in unterschiedlich starken Wirtschaftsräumen führt zu offensichtlichen Problemen und bildet damit die Spitze des Eisberges, den sichtbaren Teil der Differenzen. Darunter liegt eine Spaltung oder − vorsichtiger formuliert − Differenzierung der Union in unterschiedliche Wirtschaftsräume, mit unterschiedlichen und gelegentlich inkompatiblen Wirtschaftskulturen und politischen Kulturen. Der Formalismus und Gesetzesglaube, der in Deutschland herrscht, wird andernorts durch andere Mechanismen wie etwa Ehre und Vertrauen ersetzt – das führt zu einer anderen, nicht schlechteren oder besseren Kultur in Wirtschaft und Politik. Dabei sind diese Kulturen, die den Nordwesten vom Osten und vom Süden der Union unterscheiden, nicht in Jahrzehnten gewachsen, sondern lassen sich eher auf eine unterschiedliche Geschichte in Jahrhunderten zurückführen − jedenfalls diskutiert ein Teil der Wirtschaftshistoriker in diesen Zeitdimensionen.

Die Finanzkrise und die „Flüchtlingskrise“ haben diese Spaltung sichtbar werden lassen. Die osteuropäischen Länder finden sich als Visegrad-Staaten zusammen. Diese Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, haben gewissermaßen die reaktionäre Variante der Differenzierung angekündigt und sich aus einer halbwegs humanen Flüchtlingspolitik verabschiedet. Umgekehrt hat der „Gipfel des Europäischen Südens“ gegen die Kürzungs- oder Austeritätspolitik Stellung bezogen. Auch hier werden die Unterschiede sichtbarer, die nicht nur der aktuellen Situation entspringen, sondern eine tiefe Differenzierung in Form von unterschiedlichen Kulturen in den Regionen nahelegen.

Ein Strategie-Papier der EU müsste auf diese Situation reagieren, aber weit gefehlt. Die Strategieexperten in Brüssel argumentieren ausschließlich aus der Perspektive des Nordwestens, nehmen nicht einmal die Differenzierung wirklich zur Kenntnis, geschweige denn deren Ursachen. Derartig blind kann man nicht über Alternativen oder Mechanismen der Annäherung nachdenken. Das dürfte unter anderem auch an der Déformation professionnelle von Juristen liegen: Kultur ist für sie kein relevantes Phänomen für die politische Entwicklung – sie findet im Theater statt. Umgekehrt glauben sie: Wenn das Gesetz geändert wird, ändert sich auch die Wirklichkeit und das ist nicht selten ein grandioser Irrtum. Von den Strategieexperten der Kommission wird er mit Inbrunst wiederholt.

3. Wettbewerbsstaat und race to the bottom

Weiter ist die Konstruktion der Union als Wettbewerbsstaat eine Fehlkonstruktion, weil sie die soziale Ungleichheit in den Mitgliedstaaten verschärft und so letztlich den Zusammenhalt der Union selbst untergräbt. Den neoliberalen Strategieexperten der Kommission kann dieser Konstruktionsfehler der Verträge nicht in den Blick geraten, huldigen sie doch dem Wettbewerb als strenggläubige Götzendiener. Der Binnenmarkt ist konzipiert als Wettbewerbsordnung, die „Wettbewerbsverzerrungen“ ausschließen soll. Zum Zwecke der Herstellung eines europäischen Binnenmarktes wurden die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten über das Europarecht angeglichen oder harmonisiert. Allerdings gibt es zwei wichtige Ausnahmen von der Harmonisierung: Steuern und Sozialversicherungssysteme. Im Bereich des Steuerrechts kann die EU nur einstimmige Entscheidungen und diese nur über indirekte Steuern treffen (Art. 113 AEUV). Die Kompetenzvorschriften im AEUV zur Sozialgesetzgebung sind etwas komplizierter als die kurze Kompetenzvorschrift im Bereich des Steuerrechts. Auch hier wird mit Einstimmigkeitsregeln gearbeitet, werden die Kompetenzen explizit eng gefasst und Schutzklauseln etwa für kleine und mittlere Unternehmen normiert. Kurz: Es gibt zwar Kompetenzen der EU im Bereich der Sozialgesetzgebung, aber sehr eingeschränkte. Keine Kompetenz gibt es im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung, so dass diese ausschließlich national geregelt werden. Der Wettbewerb findet bekanntlich nicht nur zwischen den Unternehmen statt, sondern auch zwischen den Nationalstaaten als Konkurrenz um Unternehmensansiedlungen. Die Nationalstaaten werden zu Standorten. Wenn aber weite Bereiche des Wirtschaftsrechts harmonisiert sind, kann der Wettbewerb zwischen den Staaten, die Standortkonkurrenz nur in den nicht harmonisierten Bereichen stattfinden, d.h. im Steuerrecht und Sozialrecht. Standortwettbewerb im Steuerrecht lässt aber nur eine Entscheidung offen: Die Unternehmenssteuern oder allgemeiner gesprochen: die „Belastungen“ für die Unternehmen senken.

Irland und einige östliche EU-Länder haben die Unternehmenssteuer radikal gesenkt oder eine Flat Tax eingeführt. Sie haben folgerichtig gehandelt, d.h. die Konstruktion der EU-Verträge ernst genommen oder ausgenutzt. Luxemburg hat ähnlich „konsequent“ gehandelt, nur hat es die Unternehmenssteuer nicht allgemein gesenkt, sondern mit einzelnen Großkonzernen individuelle Steuersätze ausgehandelt. Die Regierung Schröder hat die strukturellen Bedingungen der EU richtig erkannt und neben dem Spitzensteuersatz faktisch auch die Unternehmenssteuer gesenkt. Ihr „großes Verdienst“ lag aber in der Senkung der Sozialausgaben für die Unternehmen. Die Rente wurde teilprivatisiert, d.h. vom Umlagesystem auf die kapitalgedeckte Rente umgestellt, an der die Unternehmen natürlich nicht beteiligt sind. Die paritätische Finanzierung des Gesundheitssystems wurde aufgegeben, indem der Beitragssatz für die Unternehmen gedeckelt wurde, während er auf Seiten der Beschäftigten nach oben offen ist. Schließlich wirkten die Hartz-„Reformen“ wie ein umfangreiches Lohnsenkungsprogramm.

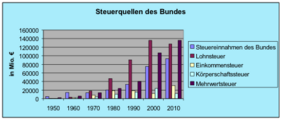

Verallgemeinert man diesen Gedanken, dann findet die Standortkonkurrenz der Staaten in den Bereichen statt, in denen es keine europäische Harmonisierung gibt. Und diese Politikbereiche sind vor allem Steuern und Soziales. So entsteht im Standortwettbewerb der Mitgliedstaaten notwendig ein Druck auf diese Politikfelder, der sich in einem „race to the bottom“ verwirklicht, was am Beispiel der Steuereinahmen gut exemplifiziert werden kann. Im Jahre 1950 hatte der bundesrepublikanische Fiskus etwa die gleichen Einnahmen aus der Lohn- wie aus der Einkommenssteuer, die Körperschaftssteuer wich nur wenig davon ab. Das Verhältnis dieser Steuereinnahmen zueinander hat sich bis heute radikal verschoben. Die Einkommenssteuer macht noch ein Viertel der Lohnsteuer aus und die Körperschaftssteuereinnahmen sind auf ein Zehntel der Lohnsteuereinahmen gesunken. Gleichzeitig sind die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, die die kleineren Einkommen stärker belastet als die größeren, höher als die aus der Lohnsteuer.

Wenn die Standortkonkurrenz durch Wettbewerb um niedrige Steuern zu einer Umverteilung von unten nach oben führt, hat dies zwei Konsequenzen. Den Staatshaushalten brechen erstens die Einnahmen weg. Zweitens bewirkt die Umverteilung nach oben – neben anderen Faktoren –, dass Kapital akkumuliert wird, das nach neuen Anlagemöglichkeiten und günstigen Verwertungsbedingungen sucht. Es findet sie u.a. auf den Finanzmärkten mit ihren hohen Gewinnmargen im Spekulationsgeschäft. Diese Form der Verwertung setzt aber entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen voraus, welche die EU in den 1990er Jahren ausbuchstabierte.

Die von der Kommission vorgestellte europäische Säule sozialer Rechte wäre ein Schritt in die richtige Richtung, das „race to the bottom“ zu beenden. Sie ginge in Richtung Angleichung der sozialen Sicherungssysteme. Aber Papier ist geduldig, die Rechte müssten nicht nur verabschiedet, sondern vor allem umgesetzt werden und dabei wird es auf die konkrete Ausgestaltung ankommen und auf die Relativierungen − in den 20 Grundsätzen der Säule kommt das Wörtchen „angemessen“ insgesamt vierzehnmal vor; es kommt also darauf an, wer das am Ende definiert.

4. Ökonomische Ungleichheit und die Möglichkeit der Kompromissbildung

Nach der Diskussion um „Das Kapital“ von Thomas Piketty hätte sich auch bei den Strategieexperten herumsprechen können, dass sich die Gesellschaften der EU in Richtung zunehmender Ungleichheit entwickeln. Ungleichheit und soziale Spaltung kommt im Weißbuch genau zweimal vor. Der eine Satz wurde schon zitiert − hier noch einmal: „Europa kann es sich nicht leisten, die am besten ausgebildete Altersgruppe, die es je hatte, zu verlieren und zuzulassen, dass Ungleichheit ihre Zukunftsaussichten ruiniert.“ – immerhin ein Ansatz, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Der wird gleich revidiert, indem die „Erfolgsgeschichte“ der EU anders interpretiert wird. Anhand des Vergleichs des Gini-Koeffinzienten − der die ökonomische Ungleichheit zu erfassen sucht − von Mitgliedstaaten der EU mit anderen Staaten kommen die Strategieexperten zu dem Ergebnis: „Europa hat die gerechtesten Gesellschaften der Welt“ (S.10).

Die Strategieexperten denken nicht einmal in kurzen historischen Zeiträumen. Die Frage stellt sich doch, ob die Gesellschaften Europas durch die EU oder trotz dieser vergleichsweise gerecht sind. Die Entwicklungsrichtung hat sich jedenfalls herumgesprochen: Die Gesellschaften Europas wurden in den letzten Jahrzehnten ungleicher, der Reichtum und das Einkommen ist heute deutlich ungleicher verteilt als etwa in den 1960er Jahren – die entsprechende Statistik erspare ich mir hier. Aus den Zahlen folgt nicht, dass die EU diese Entwicklung zum Schlechteren verschuldet hat, sie hat sie aber offenbar auch nicht aufgehalten. Eine Ursache der Umverteilung von unten nach oben ist der freigesetzte Wettbewerb zwischen den Staaten um Löhne, Sozialabgaben und Steuern. Diesem hat die EU zumindest auf die Sprünge geholfen. So muss man zu dem Ergebnis kommen: Die zunehmende Ungleichheit in den Gesellschaften der Mitgliedstaaten der EU ist auch Folge ihrer Politik und ihrer Wirtschaftsordnung.

Ungleichheit erschwert den Interessenausgleich oder die Kompromissfindung in den Gesellschaften und zwischen ungleichen Gesellschaften. Ökonomische Ungleichheit untergräbt die Anerkennung der menschlichen Gleichheit, der Existenz gleicher menschlicher Würde. Weil das neoliberale Wirtschaftsmodell der Union Ungleichheit zwischen den Staaten und innerhalb der Staaten zwischen den Klassen verschärft und stabilisiert, zerstört es seine eigenen Voraussetzungen, nämlich die normative Anerkennung der (Wirtschafts-)Subjekte als gleich und die Kompromissfindung zwischen gleichen Partnern. Konsensorientierte Prozesse werden damit zunehmend schwieriger und es entstehen reflexhafte Abwehrmechanismen gegen „das Andere“. Die Verarbeitung ökonomischer Ungleichheit und − in der Krise verschärfter − sozialer Unsicherheit äußert sich als Kampf um eigene Interessen gegenüber Schwächeren. Am Ende bleibt der nationale Reflex, der die eigene Nation als überlegen und Einheit mystifiziert, die gegen die Konkurrenz „des Anderen“ zu verteidigen ist. Der nationale Reflex aber erschwert oder verhindert gegenwärtig die Entscheidungsfindung und -durchsetzung in der Union.

5. Kapitalverkehrsfreiheit und die Folgen

Im Bereich der Kapitalverkehrsfreiheit wurde durch Deregulierung harmonisiert und damit den Vorgaben der Verträge gefolgt. Für den Kapitalverkehr normieren die Verträge ein Liberalisierungsgebot und auch im Verhältnis zu Drittstaaten ein Re-Regulierungsverbot (Art. 63 f. AEUV). Entsprechend wurde agiert: Kapitalverkehrskontrollen in unterschiedlicher Form wurden von den Mitgliedstaaten in den 1990er Jahren abgeschafft. Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs erreichte hierzulande mit dem Investmentmodernisierungsgesetz der rot-grünen Koalition aus dem Jahre 2003 einen gewissen Höhepunkt. Veranlasst durch eine Änderung der OGAW-Richtlinie (EWG 1985/611) wurden in Deutschland bestimmte Geschäftspraktiken erlaubt, die typisch für Kapitalfonds sind, deren Ausbreitung dann von Franz Müntefering als Einfall der „Heuschrecken“ beklagt wurde.

Unkontrollierte Finanzmärkte generieren nicht mehr kalkulierbare und beherrschbare Risiken in Form von „fantasievollen“ Papieren, Zertifikaten und vielfältigen Möglichkeiten der Spekulation. Die Finanzkrise 2008 hatte eine Ursache in den liberalisierten Kapitalmärkten, die es ermöglichten, dass toxische Papiere als Derivate unkontrolliert aufgekauft werden konnten, was am Ende Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit und den Kapitalfluss zwischen den Banken hatte. Unkontrollierte Finanzmärkte schaffen einen virtuellen Reichtum, der von den Menschen, die reale Werte produzieren, bedient werden muss. Sie schaffen eine extreme Umverteilung zu den leistungslosen Vermögensbesitzern.

Eine nachhaltige Re-Regulation der Finanzmärkte, wie sie nach dem Finanzmarktcrash 2008 von den G20 angekündigt wurde, hat nicht stattgefunden. Die Re-Regulierung der Finanzmärkte wurde nicht nur deshalb zum Rohrkrepierer, weil die Interessen der Banken und anderer Spieler im globalen Kasino der Finanzwirtschaft mächtig sind. Vielmehr hat sich die Spekulation, d.h. der Vermögenseffekt der Spekulation, zum Akkumulationsmodell entwickelt, das allerdings mit Risiken verbunden ist, die sich in der Finanzkrise 2008 realisierten. Die Vorgaben im AUEV, die vom EuGH eher weit ausgelegt werden, setzen einer effektiven Re-Regulierung der Finanzmärkte enge Grenzen, so dass die EU im Vergleich mit den USA nach der Krise eher Kosmetik bei der Umstrukturierung und Kontrolle der Finanzmärkte betrieben haben.

Im Weißbuch taucht nur in Szenario 1 ein Satz auf, den man bei gutwilliger Interpretation als Problembewusstsein deuten könnte, nämlich wenn es heißt: Es geht darum, „Kapitalmärkte weiterzuentwickeln, die die Realwirtschaft besser finanzieren.“ Aber das wird im Szenario „Weiter so!“ formuliert, ansonsten fehlt jede Spur auch nur eines Hauchs von Problembewusstsein geschweige denn von Strategien für eine Union, in der die Bedeutung und das Risiko der Finanzmärkte deutlich reduziert wäre. Auch hier haben die Strategieexperten ihre Hausaufgaben nicht gemacht, obwohl die Forderung nach einer Kontrolle der Finanzmärkte den EU-Repräsentanten ansonsten locker über die Lippen geht, auch wenn es mit den Taten schlechter aussieht.

IV. Irrwege und die Ausblendung wirklicher Alternativen

1. Demokratie und andere „abwegige“ normative Vorstellungen

Demokratie in der EU ist für das Weißbuch kein Problem. Der Begriff taucht dreimal auf. Zweimal wird er eher affirmativ benutzt, also als Bestätigung dafür, wie wunderbar die EU doch ist. Nur einmal wird mit der Demokratie eine Herausforderung verbunden, wenn es heißt: „Diese Trends werden sich weiter beschleunigen und damit die Art und Weise, wie Demokratie funktioniert, verändern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, um die öffentlichen Diskussionen zu erleichtern und die europäische Öffentlichkeit miteinzubeziehen. Allerdings müssen Europa und seine Mitgliedstaaten schneller reagieren, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zu interagieren, müssen mehr Rechenschaft ablegen und gemeinsame Beschlüsse besser und schneller in die Tat umsetzen.“ (S.13). Vom Demokratiedefizit der EU scheinen die Strategieexperten der Kommission noch nichts gehört zu haben, nicht einmal die „Überföderalisierung“, die vom Bundesverfassungsgericht kritisiert wurde, stellt für die Zukunft der EU und deren Entwicklung ein nennenswertes Problem dar.

Die Demokratie weist in der EU sowohl auf der materialen Seite wie auf der prozeduralen Seite Defizite auf. Auf der materialen Seite beinhalten die EU-Verträge eine Festlegung auf nur eine, nämlich eine marktradikale Wirtschaftsordnung. D.h. eine andere Wirtschaftspolitik ist im Rahmen der bestehenden EU-Verträge nicht möglich. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik als wichtiger Bestandteil sozialer Auseinandersetzungen in der Gesellschaft ist damit dem demokratischen Prozess entzogen. Demokratie ist insoweit entkernt, erscheint als leere Hülle. Demokratie setzt voraus, dass eine andere Mehrheit auch eine andere Politik machen kann, dass ein Richtungswechsel in der Politik möglich ist. Durch die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorgaben der EU-Verträge ist ein Richtungswechsel selbst zu einer keynesianischen Wirtschaftspolitik, geschweige denn zu einer solidarischen, ökologischen Ökonomie ausgeschlossen. Zu den wirtschaftspolitischen Vorgaben der Verträge zählen das grundsätzliche Subventionsverbot, die wirtschaftlichen Grundfreiheiten, die Beschränkung auf die Eigenmittel der EU, also dem Verbot des deficit spending, der Vorrang der Inflationsbekämpfung, die fehlende Kompetenz für direkte Steuern und soziale Sicherungssysteme, die Unabhängigkeit der EZB und die Maastricht-Kriterien, die mit dem Fiskalpakt geradezu surreal verschärft wurden, und schließlich das Gebot der Privatisierung der Infrastruktur wie Eisenbahn, Telefon und Energie.

Auf der prozeduralen Seite weist die EU ein Demokratiedefizit auf, weil eine Übermacht der Exekutive besteht, das Parlament nur nachgeordneter Gesetzgeber ist und weil es kein gleiches Wahlrechts in der EU gibt. Das gleiche Wahlrecht fehlt in einem doppelten Sinne. Immer noch sind die Wahlverfahren in den Mitgliedstaaten unterschiedlich und es stellen sich unterschiedliche, nämlich nationale Parteien zur Wahl. Wichtiger ist aber, dass es kein gleiches Stimmrecht in der EU gibt. Eine Abgeordnete des Europäischen Parlaments (EP) aus Deutschland oder Frankreich vertritt überschlägig mehr als zehnmal so viele WählerInnen wie eine Abgeordnete aus Luxemburg oder Malta. Der demokratische Grundsatz „one man, one vote“ gilt bei der Wahl zum Europäischen Parlament nicht. Die Mindestvoraussetzung demokratischer Wahl ist nicht erfüllt. Das BVerfG meint deshalb euphemistisch: Die EU sei erheblich „überföderalisiert“.

Problematischer ist noch, dass der Rat eine dominante Stellung hat und somit die Administration gegenüber den Parlamenten deutlich gestärkt wird. Da das Europäische Parlament (EP) von den Unionsbürgerinnen gewählt wird, ist es das direkt legitimierte Organ der EU. Der Rat ist als Versammlung der nationalen Regierungsvertreter in der Mehrheit nur indirekt legitimiert. Der Ministerrat ist aber das zentrale Gesetzgebungsorgan der EU − alle Rechtsakte müssen durch den Rat, aber nicht alle durch das Parlament. Das schlechter legitimierte Organ ist also im Prozess der Gesetzgebung wichtiger als das besser legitimierte Organ, das Parlament. Die Kontrolle des Rates durch die nationalen Parlamente ist unzureichend, weil in der EU über Bande gespielt wird, d.h., dass sich die nationalen Regierungen hinter EU-Entscheidungen verstecken können. Weil schließlich die Kommission vom Parlament nur bestätigt werden muss, ist die Administration gegenüber den Volksvertretern deutlich stärker als in nationalen Demokratien.

Politische Prozesse in der Union laufen nicht als Streit um die „richtige“ Politik für alle, nicht als politische Auseinandersetzung darum, wie man das Gemeinwohl der EU am besten fördern könnte. Sie verlaufen auch nicht entlang von Klassenauseinandersetzung, also als soziale Konflikte. Das Problem ist im Institutionengefüge der EU strukturell verankert. Im Rat vertreten die nationalen Regierungen in der Regel nationale Interessen gegenüber den anderen Regierungen. Das heißt der Diskurs um die „richtige“ Politik findet als Ausgleich nationaler Interessen, als Kompromiss zwischen nationalen Interessen statt, nicht als Versuch, das Gemeinwohl der EU zu definieren. Was die Regierung als nationales Interesse definiert, ist aber notwendig gefiltert: Erstens fehlt die Opposition und zweitens werden die stärkeren Interessengruppen sich durchsetzen.

Weiter: Weil der Rat nationalstaatliche Interessen vertritt und die Regierungen die Verhandlungen im Rat als Vertretung nationalstaatlicherer Interessen kommunizieren, bleibt kein Raum für eine europäische Öffentlichkeit – sie bleibt gespalten in nationalstaatliche Öffentlichkeiten. Wenn zum EP nationalstaatliche Parteien kandidieren, liegt es nahe, die nationalstaatlichen Fragen zum Maßstab der Wahl zu machen und dies auch entsprechend zu kommunizieren. Wenn eine europäische Öffentlichkeit entstanden ist, dann in Form von Lobbyorganisationen. Das bedeutet aber auch, dass es einen strukturellen Nachteil „subalterner“ Interessen gibt, sich in Europa zu artikulieren. Es gibt strukturelle Machtasymmetrien in der europäischen Öffentlichkeit oder eben eine Dominanz „der Wirtschaft“. All diese Spielarten der Deformation demokratischer Willensbildung und Entscheidungsfindung ist den Strategieexperten des Weißbuches keiner Erwähnung wert und sie werden nicht einmal im Ansatz in die Szenarien der Fortentwicklung der Union einbezogen.

Das Weißbuch folgt den Imperativen kapitalistischer Konkurrenz. Es wird nicht versucht, diese Imperative abzumildern, sie einzufangen. Die Weltwirtschaft wird als Haifischbecken konzipiert und es geht darum, in diesem Haifischbecken der Stärkere zu sein, es geht nicht darum, das Wasser aus dem Becken zu lassen oder die Haifische zu dressieren. Es wurde schon erwähnt: Die Strategieexperten halten am Modell des Freihandels fest und das ist das Modell der globalen Konkurrenz, des Haifischbeckens, in dem der Stärkere sich durchsetzt. Es gibt keine Ideen für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Keine Ideen für einen Ausgleich struktureller Nachteile der Länder des globalen Südens, keine Ideen für eine gerechtere Verteilung des Reichtums und der Ressourcennutzung in der Welt. Marktfetischisten brauchen solche Ideen nicht, sie überlassen das Denken der unsichtbaren Hand des Marktes. Wenn immer noch 795 Millionen Menschen, d.h. einer von neun Erdenbewohnern nicht genug zu essen hat, 8.800.000 Menschen weltweit pro Jahr wegen Unterernährung sterben, wenn immer noch 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen und 660 Millionen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser (32 bzw. 9 Prozent der Weltbevölkerung) haben, dann haben diese Menschen aus der Perspektive des Marktes etwas falsch gemacht, die Weltwirtschaftsordnung stimmt. Hier fehlt es den Strategieexperten der Kommission offenbar nicht nur an Fantasie, um über Ansätze einer gerechten Weltwirtschaftsordnung nachzudenken, es fehlt offenbar nicht nur die Literaturkenntnis, sondern es fehlt schon am Problembewusstsein und an der Bereitschaft, in Kategorien einer solidarischen Welt zu denken.

Das hat Auswirkungen auf die Formulierung der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Man muss weiter mit Fluchtbewegungen in Richtung Europa rechnen. Die Strategieexperten wollen sie durch eine Abschottung der Grenzen zumindest kontrollieren und kleinhalten. Da werden die Standards der Genfer Flüchtlingskonvention ebenso über Bord geworfen − oder glauben die Experten ernsthaft, in Libyen werden Asylgründe im Einzelfall korrekt geprüft? − wie humanitäre Grundsätze.

Schon erwähnt wurde, dass die Aufrüstung der EU die notwendige Konsequenz ist, die von den Strategieexperten deshalb folgerichtig in allen Szenarien hervorgehoben wird. Was wiederum fehlt sind alternative Leitideen einer Friedensordnung, von Abrüstungsvereinbarungen und -kontrollen, der Reduzierung der Waffenproduktion und ihres Exportes. Es gibt keine Vorstellung einer globalen Friedensarchitektur, in die sich die EU einfügen könnte. Stattdessen hört man die alten Kamellen von den 60 Jahren Frieden in Europa, ein Verdienst, das sich EU und Nato beide ans Revers heften, ohne dass jemandem dieser Widerspruch auffallen würde.

Die Konzeptualisierung der Welt als globale Konkurrenzordnung prägt notwendigerweise auch die Leitideen für die Entwicklung innerhalb der EU. Die Wettbewerbsfähigkeit ist der Leitgedanke unter den die Szenarien gestellt wurden – das wurde oben schon diskutiert (vgl. II.1.). Weil der Mensch dabei nicht im Mittelpunkt steht, sondern als Wirtschaftsfaktor betrachtet wird (s.o.), bleiben andere Leitbilder unbeachtet. Es geht nicht um „gute Arbeit“, um eine ausfüllende Arbeit, die auch geeignet ist, die Menschen mit einer Vollarbeitsstelle zu ernähren. Es geht nicht um die Reduktion von Stress und den damit verbundenen psychischen Erkrankungen, die dazu führten, dass im letzten Jahrzehnt die Fehlzeiten aufgrund solcher Symptome um 70 % gestiegen sind. Es geht nicht um Gleichheit und Solidarität in der Gesellschaft und zwischen den Staaten – nicht einmal die No-Bail-Out-Klauseln werden problematisiert. Es geht nicht um gute, zuverlässige und für alle zugängliche öffentliche Dienstleistungen. Wettbewerb und Privatisierung bleiben das Leitbild für öffentliche Dienstleistungen, obwohl dieses Paradigma im Bereich der öffentlichen Infrastruktur zu den bekannten Fehlentwicklungen geführt hat. Und es geht nicht um eine gute Umwelt.

Kurz: Nicht ein lebenswertes Europa ist Leitbild der Szenarien, sondern eine wettbewerbsfähige Union. Und erkläre keiner, Wettbewerbsfähigkeit führe automatisch zu einer lebenswerten Gesellschaft − man muss schon unter einer fulminanten ideologischen Verblendung leiden, um das angesichts der Realitäten zu glauben.

2. Unkenntnis alternativer Entwürfe

Bei der Erarbeitung der Szenarien zur Entwicklung der EU haben die Strategieexperten nicht einmal die vorhandenen Vorschläge oder Konzepte für die EU zur Kenntnis genommen und verarbeitet. Sie tun so, als hätte nicht seit 2004 – seit dem gescheiterten Verfassungsentwurf − und dann 2008 mit der Finanzkrise ein intensiver gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Diskussionsprozess um die Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten der EU stattgefunden. Diese alternativen Konzepte hätten doch mindestens erwähnt und diskutiert werden müssen; sie hätten in die Szenarien einbezogen oder neben die Szenarien gestellt werden müssen und angesichts der Stäbe, die in Brüssel zur Verfügung stehen, wäre auch eine ernsthafte Folgenabschätzung alternativer Entwicklungsszenarien zu erwarten gewesen. Aber in Brüssel schmort man offenbar im eigenen Saft und nimmt diese Diskussionen nicht zur Kenntnis oder ignoriert sie eben arrogant.

Die Konzepte und Alternativen, die diskutiert werden, gehen deutlich weiter als die Szenarien der Strategieexperten. Sie kommen selbstverständlich aus verschiedenen politischen Ecken und sind deshalb nicht kompatibel, widersprechen sich in vielen Punkten. Gerade das würde es aber interessant machen, sie in ihren Folgen und Möglichkeiten nebeneinanderzustellen. Hier können nicht alle Vorschläge genannt werden, aber die Auswahl zeigt die Breite der Diskussion.

Schon älteren Datums sind zwei Konzepte, die unter den Stichworten „Kerneuropa“ und „Bundesstaat“ diskutiert wurden. Kerneuropa bezeichnet die Vorstellung, zu einem regulationsfähigen Raum von Mitgliedstaaten mit annähernd gleichen politischen Kulturen und ökonomischen Verhältnissen zu kommen. Dieses Kerneuropa schließt sich gleichsam zu einem Bundesstaat mit einheitlicher Steuer-, Wirtschafts-, Umwelt-, und Sozialpolitik zusammen. Um den Kern herum gibt es Staaten, die − im nicht technischen Sinne − assoziiert sind, mit denen also mindestens eine Zollunion besteht.

In einer neueren Fassung wird eine Flexibilisierung der EU nach innen und eine Öffnung nach außen, eine Pluralität von ökonomischen Modellen und Dezentralisierung gefordert. Kerneuropa wird in diesem Konzept erweitert um ein weniger starres Rechtsregime insgesamt und unterschiedliche Formen der punktuellen Zusammenarbeit, die eben auch in ein anderes Wirtschaftsmodell münden können als das der gegenwärtigen Verträge.

Weiter und in eine andere Richtung geht die Vorstellung, die gesamte EU zu einem Bundesstaat weiterzuentwickeln, was vor allem heißt, dass die EU eine eigene Steuerhoheit bekommen und demokratische Strukturen erhalten muss. Die Gegenposition wurde in Großbritannien mit dem Brexit nicht nur vertreten, sondern auf die politische Agenda gesetzt. Beide Positionen gehen viel weiter als Szenario 5 „Viel mehr gemeinsam handeln“ und Szenario 2 „Schwerpunkt Binnenmarkt“ im Weißbuch 2017.

Seit der Finanz- und Kreditkrise wird intensiv über die Perspektive des Euros diskutiert. Juncker vertritt die extreme Position auf Seiten der Euro-Befürworter und schlägt vor, dass alle EU-Staaten auch der Währungsunion beitreten. Auf der anderen Seite wird aus sehr unterschiedlichen Gründen vorgeschlagen, den Euro aufzulösen und zu nationalen Währungen zurückzukehren. Weniger weit gehen Vorschläge, dass zumindest einzelne Staaten – etwa Griechenland − aus dem Euro austreten sollen. Schließlich gibt es Überlegungen, den Euro durch einen Währungsverbund, ähnlich dem EWS zu ersetzen.

Die Gegenposition stellt Überlegungen an, wie der Euro zu einer stabilen Währung werden kann, wobei die Staatsverschuldung eben nicht das ausschlaggebende oder gar einzige Kriterium sein soll. Vorgeschlagen wird eine europäische Ausgleichsunion mit einer demokratisch gewählten europäischen Wirtschaftsregierung. Die Ausgleichsunion wird nach dem Vorbild des deutschen Finanzausgleichs gedacht. In der Reichweite darunter liegen Vorschläge, Eurobonds einzuführen oder einen Marshallplan für den Süden aufzulegen.

Gegen die „Ausgleichsunion“ wenden andere ein, dass diese aus zwei Gründen nicht möglich sei: erstens sei die ökonomische Situation in den Mitgliedstaaten zu disparat und zweitens fehle es an der Solidarität zwischen den Staaten, sie könne nicht mit derjenigen im Nationalstaat verglichen werden. Hier könnte man weiter diskutieren, denn selbstverständlich überzeugen die Argumente nicht alle.

Die Wirtschaftsregierung wird ebenfalls sehr unterschiedlich konzipiert. Für die einen geht es um die zentrale Kontrolle der nationalen Haushalte – das ist die eher nicht demokratische Variante. Die anderen wollen der Wirtschaftsregierung dagegen die Kompetenz geben, eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik zu betreiben, um bei Krisen gegensteuern zu können – ohne wie 2009 alle Grundsätze der Verträge über den Haufen zu werfen, weil es eben andere Verträge geben müsste. Mit dem Vorschlag verbunden wird der Ruf nach einer stärkeren Kontrolle der Finanzmärkte, was die Aufhebung der scheinbaren Unabhängigkeit der EZB und ihrer Verpflichtung ausschließlich auf die Preisstabilität beinhaltet.

Wenn die Verträge geändert werden müssen, kann man auch in eine grundsätzliche Revision einsteigen. Europa soll nach diesen Vorschlägen neu gegründet werden mit einem Vertragswerk oder einer europäischen Verfassung, die Kompetenzen festlegt und verteilt, die aber keine Vorgaben für eine bestimmte Politikrichtung enthält. Essentiell ist dabei eine Demokratisierung der EU, etwa durch ein europäisches Parteien- und Wahlsystem oder durch eine Umverteilung der Entscheidungsbefugnisse von Rat auf das Parlament.

Einige Einzelvorschläge seien genannt, die in verschiedene Konzepte passen. Gefordert wird ein eindeutiger Vorrang der Grundrechte vor den Grundfreiheiten – der EuGH ist hier zumindest uneindeutig. Vorgeschlagen wird eine Ergänzung oder Modifizierung der Grundfreiheiten durch eine Sozialklausel und die Neufassung der Kapitalverkehrsfreiheit mit dem Ziel, die Finanzmärkte staatlich kontrollieren zu können. Die Liste ließe sich sicher fortsetzen.

All diese Vorschläge kennen die Strategieexperten nicht oder würdigen sie nicht einmal im Ansatz. Und nun komme keiner mit dem Argument, die Szenarien des Weißbuches ließen sich auf der Grundlage der bestehenden Verträge gestalten. Wenn es in Szenario 5 heißt, „Das Europäische Parlament hat bei internationalen Handelsabkommen das letzte Wort,“ dann setzt dies eine Vertragsänderung voraus, denn nach den geltenden Verträgen bedürfen komplexe Handelsverträge der Zustimmung aller nationalen und des Europäischen Parlaments.

Und es komme keiner mit dem Einwand „Die alternativen Überlegungen sind alle nicht durchsetzbar!“ Der Einwand entspringt der Faulheit des Denkens oder dem Interesse am Beharren.

Die tatsächliche Entwicklung des Staatenbundes deutet schließlich in eine andere Richtung, mit der auch die fünf Szenarien der Strategieexperten nichts zu tun haben. Es zeichnet sich eine Art Zerbröseln des institutionellen Rahmens der EU ab, weil die zentrifugalen Tendenzen nicht mehr durch integrative Momente kompensiert werden können. Die Symptome für die Fliehkräfte innerhalb der Union sind allgegenwärtig und bestimmen den Diskurs der europäischen Politik. Der ungarische Premier Orban etwa hat es fertig gebracht, im gleichen Atemzug Agrarsubventionen zu fordern und die Verbindlichkeit europäischer Maßnahmen, insbesondere der Flüchtlingspolitik, infrage zu stellen. Einige Mitgliedstaaten der EU, voran Ungarn und Polen, betreiben offene Rosinenpickerei oder einen selektiven Ausstieg aus Vorgaben und Verpflichtungen der Europäischen Union bei gleichzeitigem Einfordern der Vorteile. Wenn das aber die Richtung oder die Tendenz der Entwicklung ist, dann sind alle Szenarien größerer Vereinheitlichung obsolet und Wege für eine größere Flexibilität gegenüber nationalen Politikvorstellungen sind mit Möglichkeiten intensiverer Zusammenarbeit − und nicht Bereich der Rüstung − zu kombinieren. Das Szenario aber fehlt im Weißbuch völlig.

Download als PDF